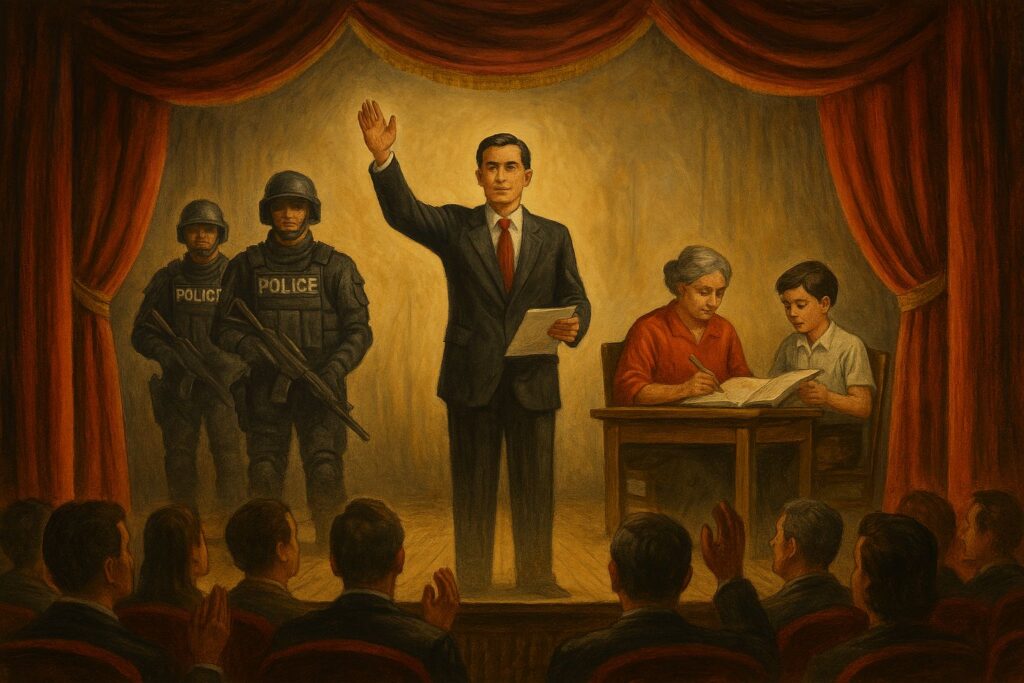

Fueron convocados no a comprender, sino a contemplar. Porque en esta nueva puesta en escena, lo esencial no era lo que pasaba detrás del telón, sino lo que se mostraba frente a él.

REALIDAD A SORBOS/Eric Ordóñez

ACTO I. EL TELÓN SE LEVANTA

Dicen que todo lo sólido se desvanece en el aire. Pero aquí, en este escenario sureño, lo que se desvanece son las certezas. Por años, el conflicto fue protagonista. Las balas, el miedo, los desplazamientos, los pactos rotos. Cada día era un acto más en una tragedia sin final. El guion se repetía, sin importar quién estuviera en el elenco.

Hasta que alguien, con nuevo libreto en mano, decidió cambiar el tono de la obra. “Vamos a ensayar la paz”, dijeron. Aunque no quedara del todo clara la diferencia entre ensayar y ejercerla. “Lo importante es que se vea distinto”, susurró alguien tras bambalinas, ajustando las luces para que el resplandor no permitiera ver las grietas del foro.

El telón se alzó con fuerza. La escenografía fue renovada: calles limpias para la foto, drones que sobrevuelan como parte del montaje, uniformes relucientes, frases contundentes, música épica. El público fue convocado no a comprender, sino a contemplar. Porque en esta nueva puesta en escena, lo esencial no era lo que pasaba detrás del telón, sino lo que se mostraba frente a él.

Como ya lo advertía un pensador francés con mirada de siglo pasado, el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social mediada por imágenes. Y en esta relación, la percepción se volvió más importante que la transformación. La realidad no debía cambiar del todo, solo debía parecer distinta.

La obra llevaba por nombre “La Paz”. Y la función había comenzado.

ACTO II. LOS PROTAGONISTAS DEL ENCUADRE

El actor principal apareció a cuadro con el porte exacto. Ni sobreactuado ni indiferente. Sabía dónde mirar, cómo caminar entre las ruinas de lo que antes fue desconfianza. A su lado, un cuerpo coreográfico perfectamente alineado: uniformados, atentos, con nombres ceremoniales que evocaban glorias pasadas y poder indígena, como si bastara una palabra para invocar la autoridad ancestral.

Cada aparición seguía la misma estructura: se presenta el acto, se enuncia la promesa, se registra el recorrido, se edita el video. El mensaje debía viralizarse, no analizarse. La acción debía compartirse, no cuestionarse. El poder se ejerce, sí, pero sobre todo se representa.

Los guionistas —algunos con formación académica, otros con talento para las redes— entendían bien el principio del encuadre: no importa solo lo que se dice, sino cómo se dice, con qué luz, qué música, qué palabras claves. Se filtra lo incómodo, se amplifica lo conveniente. No se informa para transformar, se comunica para emocionar.

Y así, la estrategia dejó de ser una política pública y se convirtió en narrativa. La paz pasó a ser un mensaje, una imagen que se repite hasta que parezca cierta. Como en la vieja teoría del cultivo, si ves lo mismo una y otra vez, acabas creyendo que así es el mundo. Y si el guion se repite lo suficiente, ya nadie se pregunta por el guionista.

La obra no busca resolver, sino convencer. No busca justicia, sino efectos especiales.

ACTO III. EL PÚBLICO Y EL PACTO DEL SILENCIO

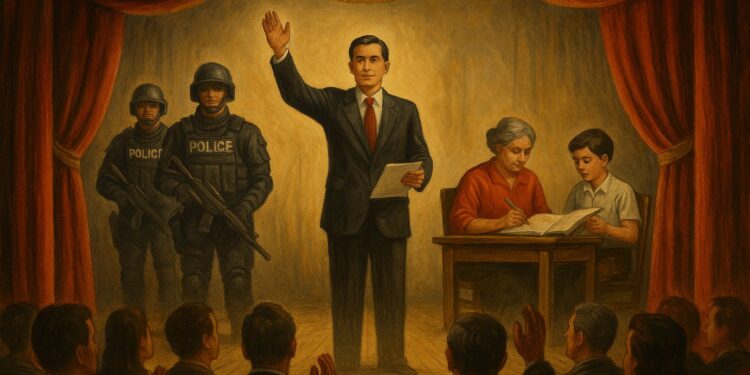

El público, que en otros años se retiraba en silencio o en protesta, hoy permanece expectante. Muchos aplauden por alivio, otros por miedo a ser tachados de conflictivos, y algunos porque sinceramente quieren creer que, esta vez, el final será distinto. La esperanza, incluso la ilusoria, es un refugio legítimo.

Pero lo que en el teatro es aplauso, en la política es aceptación. Y la aceptación se mide en likes, en notas, en percepciones favorables. Es lo que algunos viejos sabios de la hegemonía cultural llamaron “consenso por consentimiento”: el poder más efectivo no es el que se impone, sino el que se normaliza. Si la gente cree que hay paz, entonces hay paz. O al menos, eso dice el libreto.

Y sin embargo, fuera del escenario, en los márgenes del montaje, la realidad se escapa. Hay comunidades que no son visitadas, voces que no son escuchadas, desplazamientos que no son contados. Pero esas escenas no forman parte del espectáculo. No hay guionistas para el sufrimiento. No hay producción para lo invisible.

El silencio del público ya no es temor. Es contrato. Se aplaude lo que se finge. Se consume lo que se edita. La política se volvió industria cultural. La gestión se volvió contenido. Y la ciudadanía, audiencia cautiva de una obra que no termina de convencer, pero sí de entretener.

EPÍLOGO. LA GIRA INTERMINABLE

La obra se extiende. Cambia de municipio, se renuevan actores secundarios, se ajustan guiones. Pero el montaje sigue. “La Paz” permanece en cartelera, aunque nunca llega a su escena final. La producción promete nuevos episodios. Se anuncian giras, réplicas, hasta spin-offs.

Fuera del teatro, la realidad camina sin ensayo. Pero dentro, la escenificación lo llena todo. Y mientras más se invierte en la producción, menos se exige contenido.

Tal vez, como decía un filósofo de las palabras filosas, lo más peligroso no es que nos mientan, sino que olvidemos cómo distinguir la verdad del decorado. Y en Chiapas, donde los aplausos aún no se convierten en justicia, la obra continúa.

Porque aquí no se firma la paz. Aquí se actúa.

Cordial saludo.

Discussion about this post