El fenómeno ha sido retratado por Léna Mauger y Stéphane Remael en The Vanished: The “Evaporated People” of Japan, un libro que explora los barrios donde esas vidas borradas se mezclan con la rutina anónima de las grandes ciudades.

MÁS ALLÁ DEL DISCURSO/Carlos Serrano

En Japón los llaman jōhatsu, palabra que significa “evaporados”. Son hombres y mujeres que, sin aviso previo, se desvanecen de su vida cotidiana: apagan el teléfono, abandonan su empleo, cambian de nombre y comienzan de nuevo. No hay persecución ni violencia, solo una decisión radical de dejar atrás la vergüenza, la presión o el fracaso.

El fenómeno ha sido retratado por Léna Mauger y Stéphane Remael en The Vanished: The “Evaporated People” of Japan, un libro que explora los barrios donde esas vidas borradas se mezclan con la rutina anónima de las grandes ciudades. Aunque no existen cifras oficiales —el gobierno japonés evita registrar lo que no constituye un delito—, se calcula que decenas de miles de personas desaparecen cada año por voluntad propia. Muchas recurren a empresas llamadas yonige-ya, expertas en mudanzas nocturnas y en la reconstrucción discreta de una nueva identidad.

El jōhatsu refleja una forma de desaparición profundamente cultural: una evasión frente a la vergüenza en una sociedad que valora la apariencia y el éxito como pilares del prestigio personal. Allí, evaporarse es, en cierto modo, una forma de preservar la dignidad.

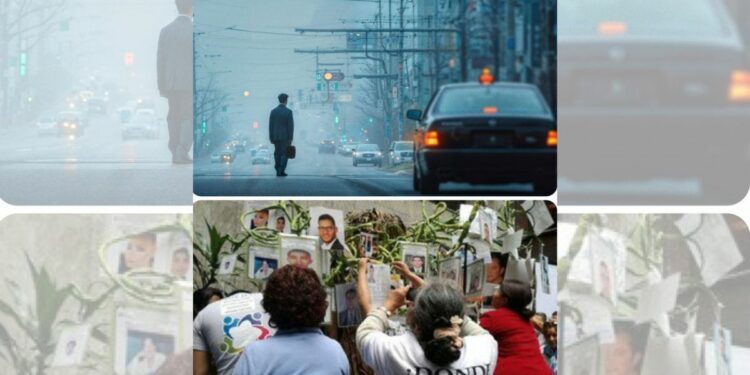

En México, en cambio, el verbo “desaparecer” está cargado de tragedia. Desde hace más de una década, el país enfrenta una crisis marcada por la violencia, la impunidad y la debilidad institucional. Sin embargo, dentro de esa oscuridad también existen las ausencias voluntarias: personas que se van por decisión propia, aunque detrás de esa decisión casi siempre haya una historia de miedo, pobreza o violencia.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, cerca del 86 % de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, sino que decidieron marcharse. En los reportes oficiales, esos casos se agrupan bajo el término “ausencia voluntaria”, una expresión fría que esconde historias de abuso, precariedad y desesperanza. A diferencia del silencio japonés, la desaparición mexicana rara vez es un gesto de vergüenza y más bien suele ser un acto de supervivencia.

Las causas se entrelazan y se repiten, que van desde mujeres y adolescentes que huyen de la violencia doméstica; hombres que escapan del peso de las deudas o de un fracaso económico; migrantes que cortan comunicación con sus familias para protegerlas o evitar el estigma del retorno; jóvenes que se alejan buscando refugio, tratamiento o independencia; familias enteras que abandonan sus hogares para huir de amenazas criminales. En cada caso hay un mismo trasfondo, que es la falta de redes de apoyo, de refugio y de comprensión. No es solo el acto físico de marcharse, sino la fractura emocional e institucional que lo hace posible.

México, a diferencia de Japón, carece de estudios que analicen la desaparición voluntaria como fenómeno social. Las estadísticas mezclan a quienes se fueron por decisión propia con quienes fueron víctimas de un delito. Así se construye un territorio gris donde la ausencia, el miedo y la violencia se confunden.

Las organizaciones de búsqueda y derechos humanos coinciden al decir que cuando una persona aparece viva, el caso se archiva sin indagar los motivos que la llevaron a desaparecer. Si no regresa, se suma al registro que, hasta marzo de 2025, superaba las 124 mil personas desaparecidas y no localizadas. De ellas, más del 70 % son hombres, aunque entre las ausencias voluntarias predominan las mujeres jóvenes, muchas de ellas con antecedentes de violencia familiar o marginación.

En barrios populares de ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana o Villahermosa, abundan las historias de quienes “se fueron sin avisar”. Algunos reaparecen años después; otros nunca regresan. A falta de recursos, refugios o comprensión, desaparecer se convierte en un acto íntimo de resistencia, una manera de escapar del miedo o del dolor.

La falta de claridad en las cifras hace que las ausencias voluntarias queden atrapadas entre el sistema, que las minimiza y las familias, que rara vez cuentan su historia. En ambos extremos, la desaparición se vuelve un espejo de la desigualdad, la violencia estructural y la precariedad emocional de millones de personas.

El jōhatsu japonés y las ausencias mexicanas no son el mismo fenómeno, pero dialogan en una necesidad común, la de escapar. En un país donde la pobreza y la violencia forman parte del paisaje, desaparecer no siempre es un acto de vergüenza, sino una forma desesperada de preservar la vida. Quizá por eso, más allá de las cifras, ambos fenómenos revelan un mismo vacío, el de las sociedades que no saben qué hacer con sus desaparecidos vivos.