A cien años de Rosario Castellanos Lívida Luz

Marco Antonio Orozco Zuarth/Ultimátum

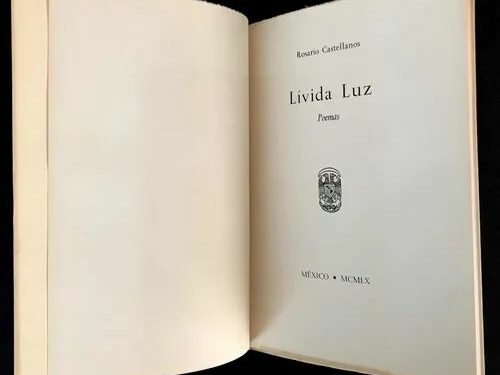

Lívida luz (1960), séptimo poemario de Rosario Castellanos publicado por la UNAM, reúne veintiún poemas y marca una ruptura con el tono intimista de su obra anterior. En él, la poeta combina una voz lírica que explora la soledad y el aislamiento con textos de carácter social como “Jornada de la soltera” o “El pobre”, ampliando así su horizonte temático. Este libro es visto por la crítica —y por la propia Rosario— como un punto de transición hacia su madurez poética. La obra se abre con un epígrafe de Simone Weil, filósofa y activista francesa comprometida en la Guerra Civil española y en la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial:

El amor no es consuelo. Es luz.

Simone Weil

Analicemos algunos poemas:

En Destino, Rosario Castellanos articula una reflexión existencial sobre la imposibilidad del amor como espacio de permanencia y plenitud. El poema inicia con una afirmación tajante: “Matamos lo que amamos”, que plantea la paradoja de la destrucción inevitable de aquello que debería sostener la vida. El yo poético describe la convivencia amorosa como asfixia, insuficiencia y desgaste: el aire, la tierra, la esperanza y hasta el dolor resultan insuficientes para dos seres que intentan habitar la misma experiencia. La imagen del “animal de soledades” revela la condición humana como irremediablemente individual, atravesada por el sufrimiento y la imposibilidad de compartir plenamente la existencia con otro. Así, el amor aparece menos como un refugio que como una condena, donde la cercanía no sana sino hiere.

La segunda parte del poema desplaza el eje hacia el odio, contraponiéndolo al amor como fuerza vital. A través de metáforas animales —el ciervo herido y el tigre acechante— dramatiza la tensión entre vulnerabilidad y amenaza, atracción y violencia. El ciervo que se contempla en el agua y se convierte en su enemigo simboliza el modo en que el ser humano se transforma por el odio: lo adopta, lo interioriza y, al hacerlo, prolonga la vida. Así, la paradoja inicial se invierte: lo amado muere bajo el peso de la convivencia, mientras que lo odiado es lo único que despierta, fija y sostiene la existencia. El poema, con un tono sombrío y de imágenes intensamente simbólicas, cuestiona la naturaleza contradictoria de los vínculos humanos, donde el amor se muestra finito y el odio, perversamente, como fuente de permanencia.

En El despojo, Rosario Castellanos transmite la sensación de habitar un mundo carente de sentido, donde la voz poética denuncia la pérdida de certezas sobre el amor, la esperanza y la muerte, y donde las acciones y las palabras se muestran como “una estatua rota” o “la imagen deformada en un espejo”; amar y esperar se vuelven inútiles, y la existencia parece marcada por la repetición incesante: “Otra vez. Otra vez.” La forma del poema refuerza esta visión de vacío mediante preguntas retóricas y repeticiones insistentes, mientras que el cierre introduce una ironía sutil al mostrar que quienes afirman que nada se ha perdido son los que roban y se burlan desde lejos, vinculando así la experiencia individual del absurdo con una crítica social; de este modo, el poema combina reflexión metafísica y denuncia, construyendo un tono sombrío y penetrante.

En Jornada de la soltera, retrata la soledad femenina y la presión social sobre la mujer que no cumple los roles tradicionales, mostrando a una protagonista que enfrenta un vacío existencial poblado de imaginaciones y diálogos inventados, mientras lidia con el juicio de los demás y la frustración de no poder dar ni recibir vida, simbolizando su lucha interna y aislamiento; la forma del poema refuerza este sentimiento mediante imágenes intensas —troncos carcomidos, ramas retorcidas, astros extinguidos— y repeticiones como “aguarda, aguarda, aguarda”, que enfatizan la espera interminable, mientras que el cierre combina desesperanza y resistencia silenciosa, evidenciando la invisibilidad social de la mujer y la fuerza de su persistencia ante un mundo que la margina.

En Monólogo en la celda, explora la soledad extrema y la pérdida de identidad, mostrando a un yo poético abandonado y privado de reconocimiento, cuya imposibilidad de compartir afecto, engendrar o morir acompañado refleja la frustración y el aislamiento absoluto que domina su existencia; la forma fragmentaria, las repeticiones como “Pero solo…” y las imágenes de muro, puerta y rincón refuerzan la sensación de opresión y desesperanza, mientras que la combinación de preguntas retóricas y descripciones sensoriales intensas transmite la claustrofobia existencial y el dolor de un ser atrapado en su aislamiento.

En Apelación al solitario, subraya la necesidad de la compañía humana para vivir plenamente, afirmando que nacer y morir es imposible sin otros y que la amistad suaviza la dureza del trabajo y legitima la alegría; la forma breve y directa, con preguntas retóricas y versos musicales, refuerza la cercanía del mensaje, mientras que las imágenes sencillas, como hablar con las cosas hasta el amanecer, destacan cómo la presencia del otro resulta esencial para la plenitud del ser.

En Canción de cuna, construye un poema breve pero intenso que mezcla ternura y amenaza, explorando la percepción infantil del mundo como espacio vasto, temporal y peligroso. La voz lírica responde a las preguntas sobre la magnitud del mundo, del tiempo y del mar con imágenes que vinculan lo inmenso a emociones humanas profundas, como el miedo, el olvido y el peligro del naufragio, mostrando la fragilidad frente a lo desconocido. La forma fragmentaria, con preguntas y respuestas concisas, combinada con la presencia del “Tentador” que acaricia y susurra, crea un contraste entre la calma aparente de la canción de cuna y la tensión subyacente, transmitiendo la vulnerabilidad, la inquietud y la mezcla de protección y amenaza que caracteriza la infancia y la conciencia del peligro inminente.

En Lo cotidiano, refleja la complejidad del amor en la vida diaria, mostrando que no hay refugio ideal y que este se manifiesta en gestos mínimos, en la mezcla de placer y dolor, siempre teñido de recuerdos y pérdidas; la voz poética vincula el amor con lo tangible y lo cotidiano, explorando la tensión entre cercanía afectiva y melancolía, mientras que la forma, con imágenes sensoriales y la repetición de “Para el amor no hay…”, refuerza la sensación de rutina y falta de tregua, y los contrastes entre oscuridad y luz, encuentro y memoria, transmiten un tono íntimo y profundo donde lo ordinario se carga de emoción y reflexión poética.

En Lívida luz, explora la experiencia del dolor compartido y la resistencia frente al sufrimiento, planteando la imposibilidad de hablar o actuar más allá de lo que se conoce y se siente directamente. La voz poética se identifica con la herida del otro, evocando la empatía intensa y la agonía simultánea de quien sufre y de quien la contempla, subrayando la imposibilidad de escapar del dolor mediante consuelo, olvido o esperanza. El poema refleja así un compromiso con la presencia plena y consciente del momento, donde la aceptación del sufrimiento se convierte en un acto de valor y fidelidad a la realidad vivida.

Los invito a sumergirse en la lectura de este maravilloso poemario.

orozco_zuarth@hotmail.com